出産手当金はいくらもらえる?計算方法や手続きの流れを解説!

出産手当金とは?

出産手当金は、会社員として勤務していた被保険者が出産に伴い勤務先の健康保険から受け取れる給付金のことです。

産休を取得すると収入が減少してしまい、出産後の生活費用に不安を抱く女性が多くいます。出産手当金はそんな不安を少しでも解消し、産休中の家計を支援するために支給されます。また、出産手当金で受け取れる額は一律ではなく、被保険者がそれまでに受け取ってきた給与と出産日によって異なります。

まずは、支給対象となる条件について解説します。

支給の対象となる条件

出産手当金を受け取るためには、一定の条件を満たしている必要があります。条件を以下にまとめました。

勤務先の健康保険に加入していること

勤めている企業の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入している必要があります。健康保険に加入していれば、雇用形態に関わらず契約社員でもアルバイトでも手当金を受け取れます。一般的に週30時間以上働く健康保険に加入している方が対象でしたが、従業員が501人以上の場合は週20時間以上でも対象となります。

自営業者やフリーランスなどの仕事を行っており、国民健康保険に加入している方は、残念ながら給付の対象ではありません。

妊娠4カ月以降の出産などであること

妊娠4カ月(85日)以降の出産、流産・死産・人工中絶などをしている方が対象となります。85日未満の流産などに対しては対象外です。

出産のために休業していること

産休などを取得し、出産前後に給与が支給されていない、もしくは産休中に支給される給与が手当金よりも少ない方が対象となります。

出産手当金と似たものに「出産育児一時金」があります。出産育児一時金は、出産費用を補填するために健康保険から給付されるもので、母親が働いているかどうかに関係なく1人当たりの出産につき42万円が給付されます。名前は似ていますが、まったく別の給付金のため該当する場合はどちらも申請するのを忘れないようにしましょう。

退職後・退職予定でも条件を満たせば支給される

産休を取得せずに、今まで働いてきた企業を退職する予定の方や既に退職済みの方も、2つの条件を満たすことで出産手当金を受け取ることができます。条件の詳細は以下の通りです。

退職日まで、1年以上継続して健康保険に加入していた

同じ企業で健康保険に加入し、退職日まで1年以上続けて勤務していた場合は支給の対象となります。継続して1年以上が条件のため、一時退職して復帰したなどのケースは対象外となります。

出産手当金の支給期間内に退職している

出産手当金には支給期間があり(出産予定日前の42日間+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)、この期間内に退職していれば、支給対象となります。

この2つの条件をどちらも満たせるよう、退職日を調整しましょう。退職日の設定を間違えると出産手当金の支給がされないため注意が必要です。既に退職済みの場合でも、この条件を満たしていれば申請をすることが可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

出産手当金の計算方法

出産手当金は、1日当たり標準報酬日額の2/3が支払われます。標準報酬日額とは、手当金の給付開始日以前の12カ月間支給された残業代や手当を含めた給与の平均額(標準報酬月額)を30日で割って計算します。

標準報酬日額の算出方法

給付日前、過去1年間の給与の合計額÷12=標準報酬月額

標準報酬月額÷30日=標準報酬日額

出産手当金の想定金額

標準報酬日額×3分の2×(産前休暇日数42日+産後休暇日数56日+予定日の増減)

手当金の金額は、子どもを出産した日によって変動します。産前・産後休暇は産前42日、産後56日と決まっているため、赤ちゃんが生まれた日が予定から前後した場合はそれに合わせて予定日の増減を計算式に含めなければなりません。

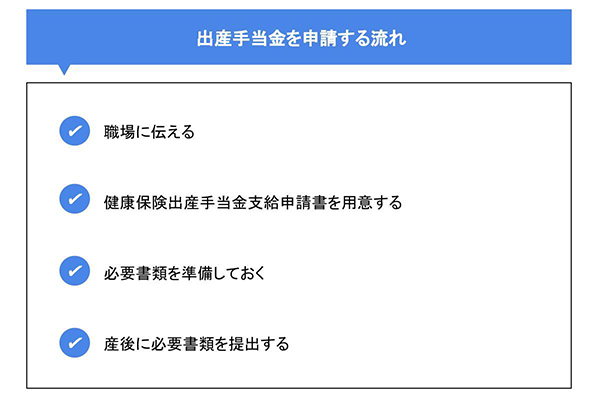

出産手当金を申請する流れ

出産手当金を申請する際の流れを解説します。

産後は、子育てに忙しく申請手続きが遅れてしまう可能性もあるため、スムーズに手続きができるよう産休に入る前から申請書などを用意しておくことをおススメします。

職場に伝える

産休を取得することを決めたら、まずは上司に報告し、そのうえで担当部署(総務部・人事部など)に、出産手当金を受け取りたい旨を伝えます。

企業によって対応方法が異なるため、今後の手続きは会社経由で行えるのか、または自分で申請を行わなければならないかを確認しておくと良いでしょう。

健康保険出産手当金支給申請書を用意する

申請の手続きを企業が行ってくれる場合は、担当部署から健康保険出産手当金支給申請書を受け取ります。

自分で手続きをしなければならない場合は、健康保険出産手当金支給申請書を手に入れます。郵送で取り寄せることも可能ですが、インターネットが使用できる場合は、全国健康保険協会から申請書のデータをダウンロードすることもできます。自宅にPCやプリンターがある方はこちらのほうが便利でしょう。

スマートフォンを使い、コンビニで印刷するもの便利でしょう。

必要書類を準備しておく

ここでは、健康保険出産手当金支給申請書以外に必要な書類を紹介します。企業の健康保険組合や、被保険者の就労状態によって多少異なる部分があるため、正しい申請書類は職場や健康保険組合に確認しましょう。

出産手当金の申請に必要な書類

- 健康保険出産手当金支給申請書(病院・医院と事業主に必要事項を記入してもらう)

事業主に必要事項を記入してもらう箇所は、産休を取得することを伝える時などに担当部署へ事前に説明しておきましょう。

また、健康保険出産手当金支給申請書には本人が記入する部分の他に担当の医師・助産師の記入が必要な欄もあります。出産前後、通院の際や入院中に記入してもらったうえで企業へ提出しましょう。

病院側での記入に時間を要する場合は、郵送してもらえないか相談すると安心です。

産後に必要書類を提出する

申請書の記入が終わり、必要書類も揃ったら勤務先の担当部署へ提出します。自分で手続きする場合は、そのまま健康保険組合に提出しましょう。

手当は、申請が受理されてから約1~2カ月後に指定した口座へ振り込まれます。

また、出産手当金の申請には期限があり、産休を開始した日の翌日から2年以内と定められています。出産後の忙しさで申請を忘れてしまわないよう、できる限り早く申請を行うようにしましょう。

まとめ

出産の計画や予定がある方は、今回紹介した計算方法で事前にどのくらいの出産手当金をもらえるのかシミュレーションしてみるのがおススメです。さらに住宅の購入も検討しているなら、手当金が支給される時期や毎月のローンの支払額を考慮し、賢く計画を立てましょう。

(2022年5月23日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。

コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。

以 上