産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除期間・申請方法を解説

産休・育休中は社会保険料が免除される

産休や育休中は、会社に出勤せずに育児に専念できる期間ですが、会社に在籍している以上社会保険料を支払わなければならないのか気になる人もいるでしょう。

従来、社会保険料の支払いは育休中のみ免除されており、産休中は支払う必要がありましたが、2014年4月からは産休中も社会保険料が免除となりました。この記事では産休・育休中の社会保険料について、免除期間などと併せて詳しく解説します。

免除期間はいつからいつまで?

社会保険料の免除期間は、産休・育休どちらも休業を開始した月から終了前月までとなります。出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの社会保険料が免除されます。なお、日割り計算は行われず、1カ月単位で金額が免除されることになっています。

受取年金への影響は?

産休・育休により社会保険料を免除された場合、将来受け取れる年金額に影響があるのでは?と不安になる方もいるかもしれません。しかし、免除されている期間も納付記録が残るため、将来受け取れる年金が減額されることはありません。

また、免除期間中も被保険者資格は失効しないため、安心して子育てに専念できます。

社会保険料はいくら免除されるのか

社会保険料はどのくらい免除されるのでしょうか。いくつかの年収例から算出してみましょう。

| 年収 | 全国健康保険協会管掌保険料 | 厚生年金保険料 | ||

|---|---|---|---|---|

| 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |

| 240万円 | 19,680 | 9,840 | 36,600 | 18,300 |

| 360万円 | 27,552 | 13,776 | 51,240 | 25,620 |

| 492万円 | 40,344 | 20,172 | 75,030 | 37,515 |

- 健康保険料=全国健康保険協会管掌保険料の折半額×免除対象期間

- 厚生年金保険料=厚生年金保険料の折半額×免除対象期間

計算式に折半額を用いるのは、健康保険料や厚生年金保険料を会社と折半するためです。

年収240万円の場合

健康保険料 9,840円×13カ月=127,920円

厚生年金 18,300円×13カ月=237,900円

トータルで365,820円の免除

年収360万円の場合

健康保険料 13,776円×13カ月=179,088円

厚生年金 25,620円×13カ月=333,060円

トータルで512,148円の免除

年収492万円の場合

健康保険料 20,172円×13カ月=262,236円

厚生年金 37,515円×13カ月=487,695円

トータルで749,931円の免除

- 自己負担分のみの計算。給与の支給額などにより誤差が生じます。

- 産休は出産予定日の6週間前から、育休は子どもが1歳になるまで取得

- 免除対象期間は13カ月とします。

- 東京都在住、30歳代と仮定

産休・育休中は社会保険料が免除になるとはいえ、一般的には会社から給与の支払いがありません。その代わりに健康保険組合や共済組合から支給される「出産手当金」がありますが、支給される金額は本来の給与よりも少なくなります。

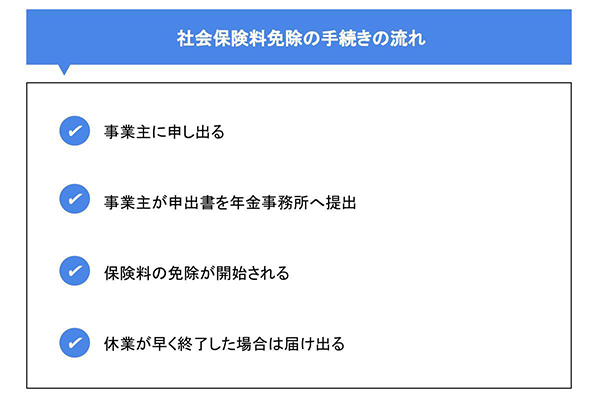

社会保険料免除の手続きの流れ

社会保険料免除の申請は、産前産後休業取得者申出書や育児休業等取得者申出書を事業者(会社側)が年金事務所に提出して行われます。これが受理されると、保険料の免除が開始される流れです。

ここでは社会保険料免除の手続きで具体的に準備すべきことや、申請の流れを紹介します。

事業主に申し出る

産前産後休業の取得を決めたら、被保険者は事業主へ休業期間中に申し出ます。

産前産後(休業)期間中の場合は産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に休業している期間中に申出書を提出する必要があります。

育児休業期間中の場合は、一定条件を満たしていることを確認のうえ、3歳未満の子どもを養育する期間中に申出書を提出します。一定条件は以下です。

- 1歳未満の子どもを養育するための育児休業

- 1歳から1歳6カ月未満の子どもを養育するための育児休業

- 1歳(上記②の休業の申請ができる場合は、1歳6カ月)から3歳未満の子どもを養育するための育児休業の制度に準ずる休業

事業主が申出書を年金事務所へ提出

次に、被保険者からの申し出を受けた事業主側が「育児休業等取得者申出書」(以下、申出書)を健康保険組合や日本年金機構(事業所の所在地を管轄する年金事務所)へ提出します。

申出書が提出された後、日本年金機構から確認通知書が事業主側へ届きます。

事業主側は、届いた確認通知書に記載されている産前休業開始年月日と、産後休業終了の予定年月日が正しいか確認して被保険者に伝えます。

保険料の免除が開始される

免除期間は、被保険者が休業を取得した日が含まれる月から、休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までの月単位で計算されます。

例えば休業開始日が3月25日だとすると3月は免除期間に含まれます。一方休業終了日が9月29日だとすると8月までが免除期間に計算されます。

免除期間中は被保険者だけではなく事業主側も社会保険料が免除されます。また、保険料が免除されている期間は納付記録に記載され、免除されている間も受給資格期間として計算されます。

休業が早く終了した場合は届け出る

当初申し出た終了日よりも早く復帰する際は、事業主側が「産前産後休業取得者変更(終了)届」と「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構の事務センターへ提出する必要があります。

書類内の共通記載欄と終了欄に必要事項を記載し、持参もしくは郵送で提出されるのが一般的です。特別な事例を除いて、これ以外に追加で申請する必要はありません。

産休中の住宅ローン検討

産休や育休に入るタイミングで、住宅の購入とローンの申し込みを検討するという方もいます。

住宅の購入には金融機関の住宅ローンを利用することが大半ですが、もともと共働きをしていた家庭などでは社会保険料が免除になっても世帯収入が減少することになります。

また、住宅ローンの相談をしたいと考えているものの、休日には金融機関が開いておらずなかなか相談できないという方もいるでしょう。常陽銀行の住宅ローン無料相談は、土日も開催しており、返済シミュレーションなどもお気軽にご相談いただけます。

住宅の購入を検討している方は、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

産休や育休の期間は社会保険料が免除される可能性があるものの、収入の減少や出産により支出が増えてしまい、住宅ローンを毎月払い続けるのが難しい場合もあるかもしれません。

住宅ローンを検討する際は、ぜひ常陽銀行へご相談ください。

(2025年8月27日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。

コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。

以 上