【生前整理でやること一覧】生前整理の手順と上手な進め方を解説

心身ともに元気なうちに財産や持ち物を「生前整理」しておくと、自身のあらゆる資産を望む形で守ることができます。残された家族の負担も軽減でき、残りの人生について考えるきっかけにもなる生前整理は、年齢問わず少しでも早く始めたいものです。

この記事では、生前整理でやるべきことを一覧で紹介しながら、手順と進め方のコツを分かりやすく解説します。

なぜ生前整理が必要なのか

人間はいつどこで事故や病気に遭うか分かりません。若くても病気で寝たきりになる、事故で要介護状態になる可能性は十分にあります。

もしも生前整理を行わずに病気や事故で認知機能が低下してしまえば、自分の大切な“資産”の処分をどうするか自分で決められなくなってしまうのです。

ここでの資産とは、お金だけを指すわけではありません。例えば自身の日記や手帳、家族写真が収められたアルバム、書籍やCDなどのコレクションが資産になる人もいます。

自分に万が一のことがあったとき、こうした私的資産の処分をどうするのかを決めることが生前整理です。

また、独身者には「施設入居時や医療機関入院時の身元保証人が見つからない」「孤独死の可能性がある」といった懸念点があります。

既婚者の場合は、家族の相続対策を考える必要があり、血縁者が1人もいない場合は、遺産を国庫に納めるのか、他に譲りたい人や団体がいるのかを考えておく必要があります。

つまり年齢や既婚・未婚立場を問わず、生前整理は誰にでも必要なことなのです。

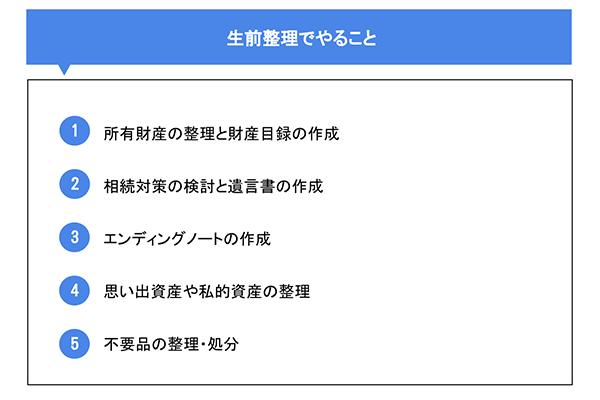

生前整理でやること一覧

生前整理でやることは、大きく分けて5つあります。ここでは、具体的な手順とあわせて解説していきましょう。

手順1.所有財産の整理と財産目録の作成

生前整理でやるべきことは多々ありますが、最初に行いたいのは所有財産の整理と財産目録の作成です。自分の死後、大切な財産をどうしたいのかを明確にしておき、家族や周囲の人が困らないようにしましょう。

自身の財産を定期的に確認しておけば資産寿命も算出しやすくなるため、今後の人生をどう過ごすか考えるうえでも欠かせない作業と言えます。

以下の例を参考に、まずはご自身の所有財産を洗い出してみてください。

<財産の例>

- 預貯金

- 借金・債務

- 株式・投資信託などの有価証券

- ゴルフ会員権やリゾートホテル会員権

- 土地、家などの不動産

- 絵画、宝石、骨董品など

- 車

財産の洗い出しができたら、財産目録に財産の種別とその時点の金額(評価額)、金融機関名や暗証番号、通帳・カードの保管場所などを記載していきます。

財産目録は紙でもExcelでもかまいません。作成・保管しやすく、万が一の際は家族にスムーズに共有できる方法を選ぶと良いでしょう。

財産目録の作成で注意したいポイントは、値動きが激しい金融商品の整理です。

【注意点】値動きがある金融商品の整理方法

株式や投資信託などの金融資産や、FXや先物・オプション取引などの保有ポジションがある際は、財産整理に注意が必要です。

なぜなら、これらの金融資産や保有ポジションは相場の変動によって資産価値が変わり、決済するまで資産価値=金額が確定しません。財産目録を作成後に資産価値が上がる可能性もあれば、下がる可能性もあるのです。

株式や投資信託は移管手続きができるため、相続発生後も法定相続人が名義変更し、運用を続けることで決済タイミングを見極めることができます。

一方、株式の信用取引、FXや先物・オプション取引の保有ポジションは移管できないため、相続の発生によって強制決済されます。つまり、決済タイミングをコントロールできません。強制決済のタイミングによっては、資産価値が大きく変わることもありえるため気をつけなければなりません。

遺族がある程度知識を身につけていなければ、相続発生時の財産整理で手間がかかることも考えられます。

家族には自身が保有している金融商品のリスク特性を話しつつ、少しずつ売却して整理していく方法も考えておきましょう。

手順2.相続対策の検討と遺言書の作成

手順1で整理し、把握した財産を元に相続対策の必要性を考えましょう。

万が一の際、家族に相続税が発生する可能性が少しでもあれば、生前贈与という方法も選択肢に入れたうえで相続税対策を検討します。財産や相続人が多い場合は、家族への相続割合や相続させたい資産などを記載した遺言書も作成しておくと良いでしょう。

なお、遺言書は相続財産に関することに効力を発揮する書類です。自身の財産を誰に、どれくらいの割合で遺したいのか、相続の割合や遺産分割方法の指定、家族・親族ではない人(法定相続人以外の人)や団体に財産を遺したい・寄付したい場合の指定などが可能です。

相続財産以外で家族に伝えたいことや希望がある場合は、後述するエンディングノートに記載すると良いでしょう。

手順3.エンディングノートの作成

エンディングノートとは、財産目録や遺言書には書ききれない情報や希望、伝えたいことを書き出すためのノートです。

財産目録や遺言書に記載しない基礎情報や社会保険情報、さらにお墓や葬儀の希望も細かく書いておけば、遺族がスムーズに死後の手続きを進められるでしょう。

<エンディングノートに記載する情報例>

- 自分の本籍地や家系図などの基礎情報

- 年金・健康保険などの社会保険情報

- 民間の生命保険情報

- 死後のお墓や葬儀の希望

- その他:連絡先や遺言書の保管場所など家族に知らせたい・伝えたい情報。死後だけではなく、自分が要介護状態になるなど認知機能が低下したときも想定して書いておく

上記はあくまで一例です。エンディングノートに書く内容に決まりはないため、人生を振り返るつもりで希望や思いを書き出していくのも良いでしょう。書いていくうちに、残りの人生をどう生きたいのかも整理できるのではないでしょうか。

手順4.思い出資産や私的資産の整理

思い出のつまった写真や動画や、趣味で集めた書籍やCDなどのコレクション。こうした「思い出資産」や「私的資産」は、思い入れがあるからこそなかなか整理できないものです。

しかし、思い出資産や私的資産ほど家族は取り扱いに困ってしまうことも。

自分が亡くなった後は誰かに資産を渡したいのか、あるいは誰にも残さず処分したいのか。「どうしたいのか」を整理してその希望を家族に伝えておくことが大切です。

例えば、スマホやパソコンに保存している写真は、整理して家族に共有しておく。趣味のコレクションは趣味仲間や友達に渡す、あるいは処分するという希望を家族に知らせておく。こうすることで、周囲の人も処分に困らずに済みます。

思い出資産や私的資産を整理するコツは、アナログ資産とデジタル資産を分けることです。以下を参考に、整理を始めておきましょう。

- アナログ資産:アルバムにしまっているプリント写真や年賀状、手紙などは可能な限りデジタル化し、家族に共有するものと死後は破棄するものを分けて整理しておく

- デジタル資産:スマホやパソコンに保存しているデジタルデータは、データにアクセスするためのIDとPWを家族に共有しておくか、死後にデータかIDとPWを共有できるようにしておく

なお、スマホについては遺族であってもロック解除の対応はしてもらえない可能性が高いです。スマホに保存しているデータは特に、何らかの方法でデータを共有できるようにしておきましょう。

手順5.不要品の整理・処分

一通り生前整理ができてきたら、身の回りの不要品整理をしていきましょう。

不要品の整理は断捨離にもなるため、定期的に行うことで暮らし全般の管理がしやすくなります。物が少なければ掃除もしやすく、無駄なものを持たずにシンプルな暮らしを実現できます。

自分にとって何が必要で何が不要かを考えていけば、残りの人生をどう生きたいかがより明確になるでしょう。

物が少ないと、家族が遺品整理しやすくなるというメリットもあります。周囲の人のことを考え、少しずつ物を減らしていく癖をつけましょう。

生前整理をうまく進めるコツ

生前整理をためらう理由の1つに、生前、家族に自身の財産や情報を開示することに対する心理的抵抗があると言います。

とは言え、心理的抵抗を抱えたままで何も生前整理をしなければ、万が一の際に、見られたくない情報まで見られてしまう可能性もあります。

生前整理には、家族であっても触れられたくない私的な資産と、死後であれば見せても良い情報をすみ分ける側面もあります。

絶対に知られたくないデータはスマホやパソコンに入れない

生前であっても死後であっても、家族には絶対に知られたくない・触れられたくない私的資産がある人もいるでしょう。

そういう私的資産やデータはスマホやパソコンには入れず、外付けのハードディスクや鍵付きの金庫などに入れておくことをおススメします。

死後、家族が真っ先に確認するのは相続に関わる財産目録や葬儀の希望が書かれたエンディングノート、故人のスマホ・パソコンです。それ以外の目に付かない場所に暗号・鍵付きで保管しておけば、死後も見られる可能性は低いでしょう。

ただし、これらの方法は完璧とは言えません。家族や資産の状況によって見られる可能性もあることをふまえつつ、生前整理を進めるようにしてください。

まだ知らせたくない情報を死後共有する方法

所有財産の情報やエンディングノートの中身について、生前に共有することに抵抗のある方もいるでしょう。このように「今は知られたくない情報」は、以下の方法で保管することができます。

- 【無料】自身でデータにPWをかけてデジタルデータで保管し、パソコンやクラウド上に集約しておく。アクセスするためのPWを書いたメモは、自分の死後遺族が目にしやすい場所に保管しておく

- 【有料】金融機関などで提供している有料の預かりサービスを利用する

自身で保管する方法は無料ですが、PWを書いたメモを死後にどう共有するかが課題になります。場合によっては生前、家族にメモが見つかりまだ知らせたくない情報が知られてしまう可能性もあります。

死後まで情報を「確実に」保管しておきたい人は、有料の預かりサービスを利用する方法をおススメします。

常陽銀行の「あんしんノート」なら大切な情報を家族と共有できる

常陽銀行の情報承継サービス「あんしんノート」なら、今はまだ知らせたくない大切な情報をしっかり生前保管し、自身の死後は家族など特定の人に速やかに情報を開示できます。

<あんしんノート>とは

自身に万が一のことが起きたときに備えて生前整理をサポートし、生前から大切な情報を保管し、指定した人(閲覧可能人)と共有できるWebサービス

- 保管できる情報:金融機関の取引内容や契約している生命保険の内容といった財産目録の内容、エンディングノートに記載する医療や介護といった将来の意向など

- 利用できる人:常陽銀行本支店に普通預金口座を保有する個人

- 利用条件:スマホやパソコンなどの端末とインターネット接続環境、メールアドレス、キャッシュカード

- 申し込み方法:常陽銀行店舗窓口にて申し込み

- 申込手数料:3,300円(税込)

- 利用手数料:年間6,600円(税込)

金融機関の堅牢なセキュリティ環境で情報を保管でき、銀行員による対面サービスもあります。

「1人で生前整理を進めて間違いや漏れがないか気になるが、大切な情報のことなので人に相談しにくい」「自己保管だと万が一の際に家族に速やかに情報が渡るか不安がある」このような思いがある方は、利用料と引き換えに万が一への備えができるあんしんノートの利用を検討してみてください。

まとめ

人間誰しも、いつどこでどう亡くなるか分かりません。また、事故や病気で認知機能が低下する可能性もあります。万が一のことが起きたときに自分の財産や大切な資産をどうするのか、家族に伝えたい情報や思いを整理することが生前整理の役割です。

生前整理は高齢者になってからするものではなく、すべての人に関係する重要な手続きです。

若い人も家族がいる人もいない人も、万が一に備えて少しずつ生前整理を始めましょう。

(2023年1月26日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。

コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。

以 上