エンディングノートの作り方とは?作成手順や書いておきたい項目を解説

終活の1つとしてエンディングノートを書こうと考えているものの、作り方が分からずに悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

エンディングノートは、亡くなったときや意思疎通ができなくなったときなどに備えて書くものです。書き方に決まりはとくになく、自分自身の希望や家族へのメッセージ、保有財産などを好きなように記載できます。

本記事では、エンディングノートを作るときの手順や記載すると良い項目などを分かりやすく解説します。

作る前に知っておきたいエンディングノートの基礎知識

まずは、エンディングノートの特長や作成する主なメリット、遺言書との違いをみていきましょう。

自分自身の情報や希望などを書きためられる

エンディングノートに記載できる項目は自由に決められます。自分自身の情報や将来の希望に加え、大切な人へのメッセージを記すことも可能です。

決まった形式はないため、専用のノートだけでなく普通のノートや手紙、パソコン、スマートフォンなどに書いても問題はありません。

エンディングノートに、介護や葬儀、埋葬などの希望を記載することで、家族は選択や手続きをしやすくなるでしょう。

また、家族や友人の1人ひとりにメッセージを書いて、自分自身の想いを伝えることも可能です。日ごろ言葉では伝えられない感謝の気持ちも、ノートという形であれば伝えやすいのではないでしょうか。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと似たようなものに「遺言書」があります。エンディングノートと遺言書の主な違いは、以下のとおりです。

| エンディングノート | 遺言書 | |

|---|---|---|

| 法的効力 | なし | あり |

| 形式 | なし | あり

|

| 記載できること | 制限なし | 主に財産の引き継ぎ方や死後のことのみ |

| 費用 | 数百円 | 数百〜数万円 |

エンディングノートと遺言書の大きな違いは、法的な効力の有無です。

エンディングノートにも、遺産分割についての希望を書くことはできます。しかし、遺言書を作成していないのであれば、誰がどのように遺産を相続するかは相続人同士が話し合って決めることになるため、必ずしも希望どおりに引き継がれるとは限りません。

また、遺言書に記載できるのは、遺産の引き継ぎ方や遺族へのメッセージなど亡くなった後のことのみです。加えて、遺言書の書き方は法律で厳格に定められており、不備があると無効になってしまいます。

その点、エンディングノートには、作成する際のルールがとくにありません。亡くなった後の希望をより細かく記載できるだけでなく、生きているあいだの希望も伝えられます。

例えば、突然の交通事故で大ケガを負ったときに備えて、受けたい介護の内容や延命治療の有無などの希望を記載できます。

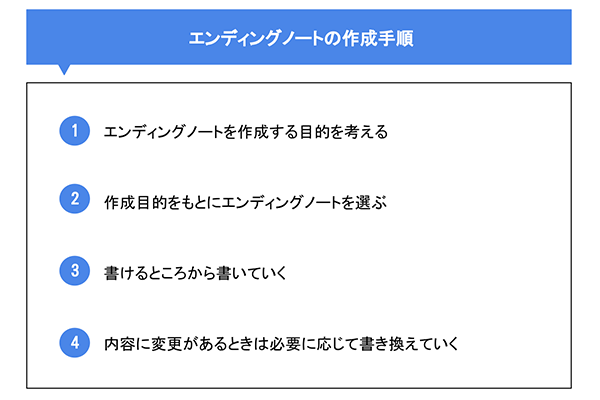

エンディングノートの作り方

まずは、何のためにエンディングノートを作成するのかを考えてみましょう。目的を考えることで自分自身に合ったノートを選びやすくなります。

例えば、自分自身の身に万が一のことがあったときに備えて作成するのであれば、介護や葬儀、相続などの希望を記載しやすいノートを選びましょう。

自身に合ったエンディングノートが見つかったら、書きやすい項目から書いていきます。書きにくい項目は、焦って埋めるのではなく、考えや気持ち、情報などがまとまってから書いても問題ありません。

ひととおり書き終えた後も、情報や気持ち、考え方、伝えたいことなどに変更があったときは、必要に応じて書き換えていきましょう。

エンディングノートに書いておきたい項目

続いて、エンディングノートに記載できる項目を詳しく解説します。

なお、ここでご紹介するのはあくまで一例であるため、自分自身に合った記載項目や順序を考えてみてください。

自分自身の基本情報

エンディングノートには、氏名や生年月日、本籍地など自分自身の基本情報を書いておくと良いでしょう。記載すると良い基本情報の例は、以下のとおりです。

- 氏名

- 生年月日

- 住所・本籍地

- 血液型

- 家族構成

- 学歴・職歴

- 自分史

- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)の保管場所

- マイナンバー・運転免許証番号

- 趣味・特技

- 好きな食べ物

- 普段から利用することが多いお店

死亡届や住民票の抹消届などの手続きをする際は、亡くなった人の生年月日をはじめとした個人情報を記載するのが一般的です。

エンディングノートに、自分自身の基本的な情報をまとめておくと、残された家族は亡くなった後の手続きがしやすくなるでしょう。

自分史を書くことで、家族も知らなかった思い出を共有できるだけでなく、これまでの人生を振り返るきっかけになるかもしれません。

好きな食べ物や趣味などを書くことで、自分自身への理解を深められるでしょう。

また、寝たきりや認知症などで介護が必要な状態になったとき、担当者に自分自身のことを理解してもらう際に役立ちます。

身の回りのこと

自分自身の身の回りに関することをエンディングノートに記載すると、残された家族は助かるでしょう。記載項目の例は、以下のとおりです。

- 持っている携帯電話やパソコンの数・パスワード

- 契約しているサービスの種類やパスワード、退会手続き方法

- SNSのIDやパスワード

- ペットの性格や好き嫌い、病歴 など

契約しているサービスやSNSのID・パスワードを記載することで、自分自身に万が一のことがあった後、残された家族が退会の手続きをしやすくなるでしょう。

また、SNSで繋がりがある人に向けてメッセージを発信してもらうことも可能です。

ペットを飼っている場合は、性格や好き嫌い、病歴、かかりつけの病院などを記載しておくことで、残された家族が引き続き世話をしやすくなります。

医療や介護について

認知症などで意思疎通ができなくなったときに備えて、持病やアレルギー、常用薬、かかりつけの病院名・連絡先などを記載すると良いでしょう。

また、希望する介護の内容や介護を受けたい場所を書いておくと、家族が介護の計画を練りやすくなります。介護費用を支払う方法も記載しておけば、誰が費用を負担するかで家族が揉めにくくなるでしょう。

延命治療を希望するかどうかを記載しておくのも方法です。延命措置をすべきかどうかは、家族にとっては判断が難しいものです。

エンディングノートに自分自身の希望を書いておくと、残された家族の精神的な負担を軽減できるかもしれません。

葬儀やお墓、埋葬の希望

葬儀の方法やお墓の種類、信仰する宗教なども、エンディングノートに記載しておくと良いでしょう。

- 葬儀の方法(一般葬・家族葬・直葬など)

- お墓の種類(家墓・夫婦墓・納骨堂・樹木葬など)

- 信仰する宗教

- 喪主を任せたい人

- 葬儀に呼んで欲しい人

- 遺影に使う写真とその保管場所

すでにお墓を持っているのであれば、寺院や霊園などの住所・電話番号を記載すると、残された家族が把握しやすくなります。

保有財産や債務など

エンディングノートに、預貯金口座や有価証券、不動産など所有する財産を書いておくことで、亡くなった後に残された家族が遺産を把握しやすくなります。

また、自分自身がいくらの資産を保有しているのかも整理でき、遺言書も作成しやすくなるでしょう。

記載すると良い項目は、以下のとおりです。

| 記載項目の例 | |

|---|---|

| 預貯金 |

|

| 生命保険 |

|

| 不動産 |

|

| 有価証券・金融商品 |

|

| その他の財産 |

|

また、借入金やクレジットカードなどの情報も記載しておくと良いでしょう。

| 記載項目の例 | |

|---|---|

| 借入金・ローン |

|

| クレジットカード |

|

とくに、借入金やローンについては、必ず書いておきましょう。相続が発生したときに、家族が相続放棄するかどうかを速やかに判断しやすくなるためです。

遺言書の有無や保管場所

遺言書を作成したのであれば、保管場所をエンディングノートに書いておくと良いでしょう。遺言書を作成しても、残された家族に発見されなければ、記載したとおりに遺産が引き継がれない可能性があるためです。

遺言書を作成していないのであれば、そのことをエンディングノートに記載しておきましょう。

親族や友人の連絡先

亡くなった人の連絡先を、残された家族が把握していないケースは少なくありません。そこで、エンディングノートに親族や親しい友人、知人などの住所や電話番号を記載しておくのも1つの方法です。

また、自分自身が亡くなった後、葬儀に参列して欲しい人や訃報を連絡して欲しい人に目印を付けておくと、残された家族が対応しやすくなります。

家族や親族へのメッセージ

家族や友人などへ、普段は言いにくい感謝の言葉や大切な思い出などのメッセージを書くことで、自分自身の素直な気持ちを伝えることができます。

また、大切な人との思い出を書くときは、近くに写真を貼り付けておくのもおススメです。写真が貼り付けてあれば、メッセージを読んだ人は思い出が蘇りやすくなるかもしれません。

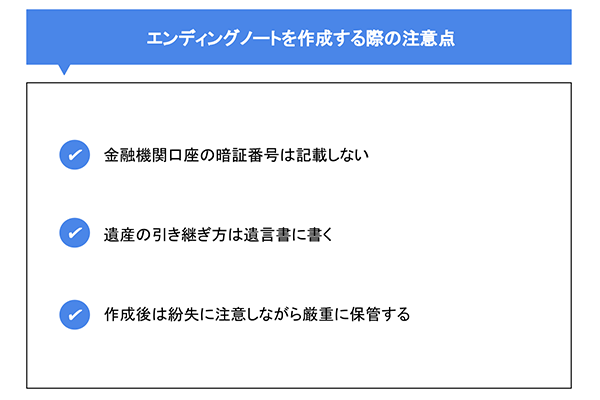

エンディングノートを作成するときの3つの注意点

エンディングノートの作成には、いくつかの注意点があります。1つずつみていきましょう。

金融機関口座の暗証番号は記載しない

エンディングノートには、保有しているクレジットカードや銀行口座の暗証番号はできる限り記載しないようにしましょう。

エンディングノートを紛失したときに、暗証番号が第三者に知られてしまい、不正に利用される恐れがあるためです。

遺産の引き継ぎ方は遺言書に書く

エンディングノートにも遺産相続の希望を記載できますが、遺言書とは異なり法的拘束力はありません。そのため、遺産の引き継ぎ方を指定したいときは、遺言書を作成しましょう。

遺言書は、法律で定められたとおりに書かないと法的効力を発揮しません。

書籍やインターネットなどで調べたり、弁護士をはじめとした専門家に相談したりして、法律に則った正しい書き方で作成をすることが大切です。

作成後は紛失に注意しながら厳重に保管する

エンディングノートには、大切な個人情報がいくつも記載されているため、作成後は簡単には見つけられない場所に保管する必要があります。かといって、エンディングノートが必要になったとき、すぐに取り出せない場所に保管するのも不便です。

そのため、作成したエンディングノートは「盗難にあいにくい」「いざというときに見つかりやすい」の2つを満たす場所に保管すると良いでしょう。

保管場所の例としては、本棚や食器棚、仏壇、机の引き出しなどが挙げられます。

万が一のときに見つけてもらいやすくするために、保管した場所を信頼できる家族に伝えておくのも方法です。

一方で、貸金庫にエンディングノートを保管するのはおススメできません。貸金庫を借りている本人以外の人物が開けるのは困難であるためです。

常陽銀行のあんしんノート

常陽銀行では、万が一に備えて大切な情報やメッセージなどを残しておきたい方のために「あんしんノート」というサービスを提供しています。

あんしんノートでは、金融機関の取引状況や加入している保険の内容などの財産情報、医療・介護の希望、大切な人へのメッセージなどを登録して家族と共有できます。

個人の情報や共有する家族は、スマートフォンやパソコンなどから登録が可能です。家族と情報を共有するタイミングは「今すぐ」と「万が一の時」から選択できます。

登録された情報は、万全のセキュリティでお預かりします。サービスを契約いただいた本人や登録した家族以外は、当行の職員でさえも登録情報を見ることができません。

また、あんしんノートを契約いただくと、(株)鎌倉新書の「終活相談ダイヤル」を無料で利用できます。

終活相談ダイヤルは、介護や葬儀、相続などの要望にあわせて、専門家や提携企業を紹介してもらえるサービスです。

まとめ

エンディングノートに決まった書き方はありません。氏名・生年月日といった自分自身の基本情報や医療・介護の希望、保有している財産、家族へのメッセージなどを好きなように書くことができます。

一方で、エンディングノートに財産分与についての希望を書くことはできますが、遺言とは異なり法的効力はありません。

亡くなった後の遺産の引き継ぎ方を指定したいのであれば、エンディングノートとあわせて遺言書を作成することをおススメします。

エンディングノートを作る際は、まず作成目的を決めます。そのうえでエンディングノートを選び、書きやすいところから書いていきましょう。ひととおり書き終わった後も、状況や考え方などに変更があれば、必要に応じて書き換えることが大切です。

(2023年1月26日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。

コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。

以 上