NISAとは?制度の概要や利用するメリットを分かりやすく解説

セカンドライフを迎えるまでには、ある程度の資産があると安心です。より効率よく資産形成をする手法として「NISA」の活用が挙げられます。

NISAとは、運用益が非課税になる投資制度です。通常、株式や投資信託の運用益にかかる約20%の税金が、NISA口座を利用すると非課税になります。日本に住む18歳以上の方が利用できます。

しかし、そもそもNISAとは何か、どういった利点があるのか分からない人もいるのではないでしょうか。この記事では、NISAの制度概要やメリット、始め方などを解説します。

NISAとは

NISAとは、株式や投資信託などの運用で得た利益が非課税になる制度のことです。

通常、運用で得た利益には20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかるため、実際に手元に残るのは利益の約80%です。しかし、NISA口座で買い付けた商品を売却しても、税金はかかりません。つまり、NISA口座では運用して得た利益の100%を受け取ることができます。

運用して得た利益に対して税金がかからず、100%受け取れる制度と捉えておくと良いでしょう。

NISAの特徴を5つ解説

NISAは運用益が非課税になる点のほかにも、さまざまな特徴があります。ここでは、その概要を解説します。

- ※①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外

一度口座を開設すれば生涯利用できる

NISAは一度口座を開設したら、恒久的に保有できます。18歳以上であれば利用可能で、生涯にわたって使えるため、タイミングを選ばずNISAを始めることができます。

非課税保有期間が無期限

NISAは、運用している商品・銘柄を非課税で保有できる期間が無期限です。

例えば、20代でNISAを始めて60代で資産の一部を売却しても、運用益は非課税で受け取ることができます。

利用を開始できる年齢の上限はありません。50代・60代から始めている方も多く、NISAを始めるタイミングは気にしなくて良いでしょう。

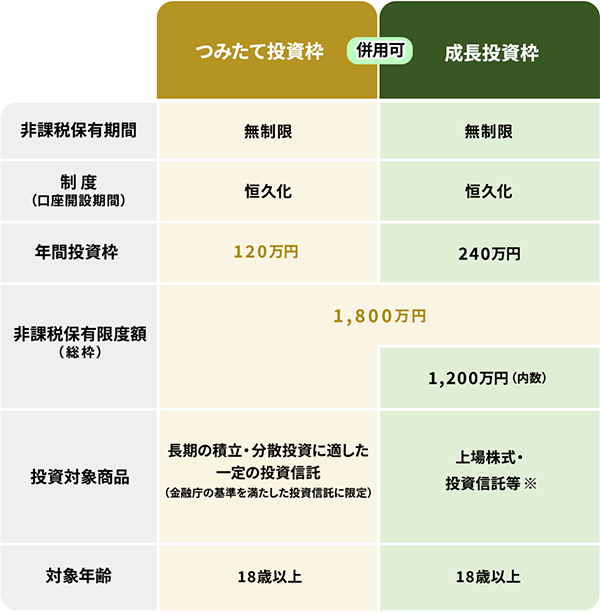

つみたて投資枠と成長投資枠の2種類の投資枠がある

NISAには2つの投資枠が設けられています。

| つみたて投資枠 | 積立投資に適した枠。金融庁の基準を満たした投資信託などを購入できる。 |

| 成長投資枠 | 株式やETF(上場投資信託)などにも投資できる。積立投資だけでなく、配当金狙いの投資や株主優待を受け取るための投資も可能。 |

2つの枠は限度額までなら自由に利用できます。どちらか片方のみを使っても良いですし、両方を併用することも可能です。ただし、購入できる商品・銘柄にはそれぞれ制限があるため、注意しましょう。

年間投資可能額が最大360万円

NISAの年間投資可能額は以下のとおりです。

| つみたて投資枠 | 年間120万円 |

| 成長投資枠 | 年間240万円 |

| 合計 | 年間360万円 |

2つの枠を併用することで、年間で最大360万円まで、ひと月あたり最大30万円まで購入・積み立てできます。一般的に、利益率は投資金額にかかわらず同じですが、運用する元本が大きいほど、同じ利益率でも得られる利益の金額は大きくなります。そのため、より効率的に資産を増やすことが可能です。

なお、年間投資可能額とは別に、生涯にわたって非課税で保有できる上限額である「非課税保有限度額」も設定されています。限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠で利用できるのは最大1,200万円です。

NISAで資産形成をするメリット

NISAで資産形成をするメリットは、主に以下の4つです。

- 運用で得た利益に対して税金がかからない

- 少額から投資できる

- 長期の運用に適している

- 売却後の投資枠が再利用できる

運用で得た利益に対して税金がかからない

NISAは運用益に税金がかからないため、手元に多くのお金が残ります。

前述のとおり、通常の運用で得た利益には20.315%の税金がかかります。しかし、NISA口座で運用した商品・銘柄の利益が非課税になるため、本来税金として引かれる約20%分も手元に残せるのです。

例えば、100万円の利益が出た状態で資産を売却したとします。通常の課税口座(特定口座や一般口座)では20.315%の税金がかかるため、利益から203,150円が差し引かれます。しかし、NISA口座での売却であれば税金はかからないため、本来の課税分である203,150円もそのまま利益として受け取り可能です。つまり運用益が同額であった場合、NISA口座の方が課税口座よりも受け取れる金額が多くなるのです。

ただし、投資している銘柄によっては売却時に手数料がかかります。その場合、手数料分の金額が利益から差し引かれますので、事前に確かめておきましょう。

少額から投資できる

NISAは少額から利用が可能です。一度にまとまった資金で投資するのではなく、少額から始めたり、毎月の積み立てで投資タイミングを分散したりすることで、大きな損失が出る可能性を減らせます。

とくに初めて投資をする方の中には、元本割れに不安を感じる人もいるでしょう。そうした人にとっては、少ない金額から始められるのはメリットと言えます。

長期の運用に適している

NISA制度は恒久化されており、長期的な運用が可能です。長く積み立てていけば、複利効果も相まって資産が増えやすくなります。「複利」とは、元本に利益がついた状態でさらに投資を続けていくことで、利益が雪だるま式に大きくなる仕組みです。

年率5%で毎月3万円を積立投資した場合の「元本+運用利益」の金額をシミュレーションしてみましょう。

| 経過年数 | 元本 | 運用利益 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 5年後 | 180万円 | 23万円 | 203万円 |

| 10年後 | 360万円 | 103万円 | 463万円 |

| 15年後 | 540万円 | 254万円 | 794万円 |

- ※つみたてシミュレーター(金融庁)にて計算

- ※本シミュレーションのいかなる内容も、将来の結果を予測し、保証するものではありません。本シミュレーションおよび掲載された情報を利用することで生じるいかなる損害(直接的、間接的を問わず)についても、当行が責任を負うものではありません。実際の資産運用や投資判断に当たっては、必ずご自身の責任において最終的に判断してください。本シミュレーションは、特定の金融商品の取引を推奨し、勧誘するものではありません。

積立投資でコツコツと投資を続けていけば、価格が高いときには数量が少なく、安いときには数量を多く買うことになります。そのため、平均の買付価格が安定して、損失が発生しても回復しやすくなります。

また、積立投資は一定のタイミングで投資をしていくため、購入タイミングが分散され、必要以上に高値で購入してしまうことも防げるでしょう。結果的にリスクを抑えながら投資を続けられ、堅実に資産形成ができるのです。

売却後の投資枠が再利用できる

NISAは、商品を売却した場合、その商品を買い付けした金額(取得金額)分の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できます。ただし、枠が復活するのは売却した年の翌年になる点には注意が必要です。売却後すぐに別の商品に再投資する場合、その年の非課税枠に余裕があればその枠を使いますが、使い切っている場合は課税口座での取引となります。

また、生涯の非課税保有限度額である1,800万円を使い切ってしまった場合でも、一部を売却すれば、翌年以降にその分の枠が復活してNISAでの運用が可能になります。例えば、1,800万円分の投資が完了した年に500万円分を売却した場合、翌年は年間投資上限額の360万円、その翌々年は残りの140万円の投資が可能になります。

ただし、成長投資枠の上限は生涯で1,200万円のため、成長投資枠での買い付けや売却をする際は注意しましょう。

NISAで資産形成をする際の注意点・デメリット

NISAで資産形成をする際の注意点やデメリットは、主に以下の3つです。

- 元本保証ではない

- 開設できるのは1人1口座のみ

- 金融機関によって取扱商品・銘柄が異なる

元本保証ではない

NISAは「少額投資非課税制度」という名称のとおり、投資商品を扱う制度です。投資した商品は預金とは異なり値動きがあるため、元本割れしてしまうときもあります。

ただし、元本割れしていても、売却するまでは損失が確定するわけではありません。株価の急落などにより元本割れとなっても、慌てずに状況を確認するのがポイントです。

開設できるのは1人1口座のみ

NISA口座を開設できるのは1人1口座のみです。特定口座や一般口座は複数の金融機関で保有できますが、NISA口座は1つの金融機関でしか開設できません。

口座を開設する金融機関の変更は可能ですが、年に1度しかできません。加えて、希望する年の金融機関を変更するには、前年の10月1日からその年の9月30日までに手続きを完了させる必要があります。もしその年に一度でもNISA口座で買付を行っていると、その年は金融機関の変更はできないため、注意が必要です。

金融機関によって取扱商品・銘柄が異なる

NISA口座を開設する金融機関は自由に選べますが、金融機関によって取り扱っている商品や銘柄が異なります。例えば、株式投資は銀行では対応しておらず、証券会社のみとなります。また、気になる銘柄があっても、金融機関によっては取り扱っていない可能性も考えられます。

選択肢を多く持ちたい人は商品・銘柄の取扱数が多い証券会社を選ぶと良いでしょう。一方、選択肢を極力絞りたい人や、アドバイスを受けながら投資する商品・銘柄を決めたい人は銀行がおススメです。

NISAとの向き合い方

NISAを利用した積み立てや取引は「投資」に該当します。投資を初めて行う人は不安も多いでしょう。NISAとどのように向き合えば良いか、心構えをお伝えします。

積立投資を続ける

積立投資を続ければ、堅実に資産運用ができ、望む結果を実現しやすくなります。

毎月一定額で購入していれば、価格が安いときは数量を多く、高いときは数量を少なく買うため、平均の買付価格が安定します。株価が下がり安いときに購入できれば、相場が回復した後に高く買ったときよりも上昇幅が大きくなるため、結果的に資産を増やせる可能性があるのです。

分散投資を心がける

分散投資を意識することも大切です。「分散投資」とは、さまざまな商品や地域などに投資先を分けることを指します。

分散投資をすれば、一方の銘柄の価格が下落しても、もう一方の銘柄に投資していることで損失をカバーできる場合があります。例えば、先進国と新興国それぞれの指数に連動する投資信託に投資している場合、先進国の相場が下落しても、新興国の相場が堅調であれば大きな損失を避けられる可能性があるのです。

また、株式と債券のように値動きの異なる資産に投資すると、どちらかの価格が下落してももう片方が上昇する可能性があり、価格変動のリスクに備えられます。

値動きに一喜一憂せず長期目線で運用する

NISAで投資した商品・銘柄は常に値動きするため、元本割れになるタイミングもあります。値動きを気にし過ぎると、必要以上に不安を感じて売却してしまう、資産を満足に増やせず複利効果や非課税の恩恵を受けられない、といったことが起こり得ます。NISAで資産形成をするのであれば、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で運用すると良いでしょう。

実際、私たちの年金積立金を管理・運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用実績を見ると、長期投資の有効性が分かります。

過去の実績では、1年間の運用で元本割れしたケースは複数回ありましたが、10年間という期間で運用した場合は、元本割れしたケースは一度もありませんでした。

10年、20年と期間が長くなるにつれて、収益の振れ幅が小さくなり、安定したリターンが期待できるのです。

NISAを始めるなら銀行とネット証券どっち?

NISAを始められる金融機関には銀行やネット証券などがあります。どちらを選べば良いのか解説します。

ネット証券はすべて自分で管理しなければならない

ネット証券は取扱商品数やつみたて投資枠の対象銘柄数が多く、充実した商品ラインナップから決められるのが魅力です。一方、申し込み後の口座管理や商品の購入などは、すべて自分自身で行う必要があります。

また、ネット証券は店舗を持たないため、トラブルや分からないことがあった場合はサポートセンターに都度問い合わせなければなりません。サポートセンターは混雑している場合もあり、問題解決に時間がかかるケースも考えられます。

銀行は丁寧で充実したサポートが魅力

銀行は取扱銘柄数がネット証券よりも少ない傾向にありますが、その分、洗練されたラインナップから選ぶことができます。商品の購入や売却については銀行の窓口で手続きができるため、ご自身で行う手間もかかりません。購入や売却のタイミングについて担当者に相談できるため、相場の変動に焦って売却してしまうといったことも少なくなるでしょう。

分からない点や気になる点も窓口で気軽に相談できるため、口座開設後のサポートは充実していると言えます。初めて運用をする人や、専門家のアドバイスを受けたい人におススメです。

NISAの始め方

ここでは、常陽銀行のNISA口座の開設を例に、NISAの始め方を解説します。常陽銀行では、スマホアプリまたは窓口からNISA口座を申し込めます。今回はアプリで申し込んだ場合を例に見ていきましょう。

申し込みフォームに必要情報を入力する

まずはスマホアプリ内の申し込みフォームに必要な情報を入力します。氏名や住所、連絡先などを入力してください。

マイナンバーカードと運転免許証をアップロードする

本人確認書類として、マイナンバーカード(もしくは通知カード)と運転免許証を用意します。書類はスマホのカメラで撮影してアップロードするだけで済むため、コピーを用意する必要はありません。

口座の開設を待つ

本人確認書類のアップロードが終わったら、手続きは完了です。口座が開設され次第、「開設完了のお知らせ」が郵送で届きます。運用開始までには7~10営業日程度かかります。

- ※申し込みフォームに入力する情報や本人確認資料に記載の情報と銀行に届け出ている情報が異なる場合はNISA口座開設ができない場合があるのでご注意ください。

\口座開設前~運用開始後も相談可能/

常陽でNISAを始めよう!

NISAは、資産形成において上手に活用したい制度です。運用益が非課税であれば手元に残るお金が増えるため、より効率的に資産を用意できます。恒久的に口座を保有でき、いつでも売却可能なため、セカンドライフ資金や、教育資金など使う時期が異なるさまざまなライフイベントの資金としても活用可能です。

初心者がNISAを始める際は、手厚いサポートや投資に関するアドバイスが重要です。常陽銀行では、店舗でNISAに関するご相談を受け付けています。平日の昼間に店舗へ来店することが難しい場合でも、電話やオンラインでは平日の20時までや土曜日に相談でき、特定の店舗では土曜日や日曜日に来店することも可能です。

さらに、NISA口座の開設はアプリからも手続きできます。アプリで口座開設した後に、店舗や電話・オンラインで運用に関する相談もできるので安心です。この機会に常陽銀行でNISAを始めて、将来の生活やライフイベントに備えましょう。

\口座開設前~運用開始後も相談可能/

(2025年11月18日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。

コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。

以上